| INDEX | 1300-1599 | 17. JH | 18. JH | 19. JH | 20. JH | ÜBERGREIFEND | ETHNO | |

| VERMISCHTES | PROJEKTBLOG | FLOHMARKT | KONTAKT | SUCHE | |

Teil 8: Schnittvariationen

Der bisher verwendete Schnitt ist, wie schon gesagt, für die Zeit bis ca. 1760 geeignet. In den 60ern wurde das Vorderteil zweigeteilt, d.h. es gab eine Taillennaht, und die Seitennaht rutschte weiter nach hinten. Der Schnitt, für den ich diese Seiten ursprünglich verfaßt hatte, hat diese Form. Noch etwas später wurde sogar das Rückenteil ein wenig eingeschnitten, um eine noch stärkere Taillierung zu ermöglichen.

Eine Möglichkeit, den Grundschnitt auf andere Epochen zu übertragen, ist die Behandlung der Ärmelabschlüsse: Die im Schnitt angegebenen Volants sind für ca. 1750-70 geeignet; davor waren "Flügel" üblich, wie sie auf einer früheren Seite beschrieben sind.

Zwei recht leicht zu machende Variationen möchte ich erwähnen, weil sie nötig sind, um den Schnitt an verschiedene Modestile anzupassen. In den Skizzen oben siehst Du, wie einfach das ist: rechteckige Teile verbreitern, weiter nichts.

1. Frühe Formen (ca. 1720-40)

Wie in der Einleitung erwähnt, waren die frühen Contouches lose herabhängende,

nicht taillierte Gewänder (Ladenschild

des Ghersaint), die vorn z.T. bis zur Brust geschlossen waren oder (in den

30ern) von der Taille aufwärts offen

waren, aber nicht festgesteckt. Da der Schnitt vorn sowieso gerade ist,

braucht man dafür die Form nicht anzupassen. Aber der Rock in unserem Schnitt

klafft ja vorn auf - also ist etwas mehr Weite nötig, damit er vorn zugeht,

ohne zu spannen. Die kommt aus zwei

(später nur noch einer) Falten im Vorderteil. Also machen wir das Vorderteil

breiter, und zwar um ca. 20-25 cm. Der Faltenteil im Rücken war in dieser

frühen Zeit breiter (er bedeckte die ganze Rückenbreite), also geben

wir dem Rückenteil in der hinteren Mitte auch ein wenig zu, so 5-10 cm.

Vorn wie hinten wandert diese zusätzliche Weite einfach in mehr bzw. tiefere

Falten, die aber nicht am Futter angeheftet werden, sondern vorn wie hinten

lose hängen.

Der Ärmel hatte bis ca. 1730 mehrere senkrechte

Falten, also muß der Ärmel entsprechend weiter geschnitten und

vor dem Einsetzen in Falten gelegt werden. Schneide also das Papier-Schnitteil

da, wo die Ecke in der Ärmelkugel ist, der Länge nach auf und setze

einen Streifen ein. Wie breit der Streifen sein muß, weiß ich auch

noch nicht. Ich würde mal 15-20 cm schätzen.

Die entweder Runden oder ovalen Paniers dieser Zeit wirken sich auf den Saum

aus. Wie genau, kann ich nicht sagen - ich habe den Saum nur experimentell bestimmt.

Dabei hatte ich das Glück, daß meine Robe vorn bis zur Taille zugenäht

war, also keine Jupe brauchte. Wie man bei einer Jupe über einem solchen

Panier die Länge nach der historischen Methode (siehe vorige

Seite) justiert, müßte noch ausprobiert werden.

2. Breite Paniers

Das betrifft zum einen Roben der 1740er, als breite Paniers "in"

waren, zum anderen zeremonielle/höfische Roben späterer Zeiten, die

weiterhin mit breiten Paniers getragen wurden. Das erfordert also Änderungen

am Rock. Alle anderen Merkmale (Flügel oder Volants, Taillennaht oder nicht,

Garnitur oder nicht etc.) sind aber so, wie sonst zur jeweiligen Zeit üblich.

Eine Robe um 1740 herum z.B. hat noch eine senkrechte Falte im Vorderteil, Flügel,

und ist evtl. vorn geschlossen.

Wie muß also der Rockteil aussehen? Weiter natürlich. Also geben

wir dort, wo der Schnitt die Seitennaht des Rockteils hat, Weite zu. Wieviel

das ist, kommt auf die Breite des Paniers an. Miß das Panier von Seitennaht

zu Seitennaht - so breit muß das Rückenteil sein, ebenso die beiden

Vorderteile zusammen, und dazu noch ein bißchen, damit der Saum nicht

spannt. Gib hinten besonders großzügig zu, damit die Watteaufalten

untenrum nicht seitwärts weggezogen werden.

Aber auch beim Einlegen der Rockfalten gibt es Unterschiede. Bisher haben wir

ja die Falten in der Seitennaht gelegt, aber bei einem breiten Panier würden

sie entweder hinten oder vorn vom Panier runterrutschen, und dann stimmt die

Saumlinie nicht mehr und das ganze Kleid verzieht sich. Also muß der Rock

von der Taille aus der Form des Paniers folgen und die Weite der Falten erst

da aufspringen, wo das Panier mehr oder minder senkrecht abfällt. Am besten

sieht das aus, wenn die Falten nicht Ziehharmonikaartig gelegt werden, wie bisher,

sondern fächerförmig. Bei Arnold

gibt es eine schöne Skizze, die zeigt, wie genau man das macht.

|

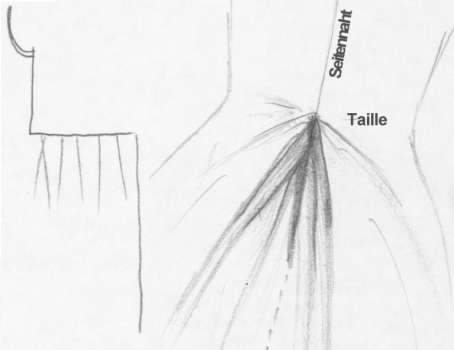

Skizze: Breite und schmale Paniers Bei einem schmalen Panier springen die Falten aus der Taille auf. Die ganze Oberkante des Rockteils wird in Falten gelegt und innen an der Seitennaht des Oberteils befestigt. |

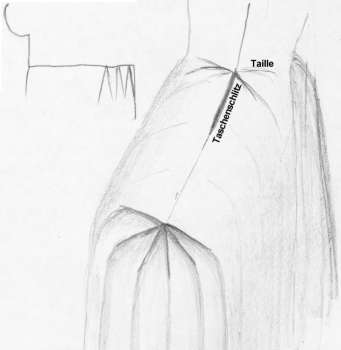

Bei einem breiten Panier ergibt sich eine Falte an der Taille; der Rest fächert erst an der Außenkante des Paniers auf. Der Rockteil ist breiter und läuft ein Stück weit auf dem Panier entlang. Der Taschenschlitz liegt auf der Oberkante des Paniers. Die Jupe wird entsprechend gemacht. |

|

|

3. Jacken

Unter Namen wie Pet en l'air (frz: Pups in der Luft) oder Casaquin

à la Française gab es hüft- bis fast knielange Jacken,

deren Schnitt und Herstellung genau dem der Robe entspricht, nur daß er

eben kürzer ist. Nur auf den Saum muß man achtgeben: Auch eine Jacke

ist hinten etwas länger als seitlich und vorn. Der Stoffverbrauch berechnet

sich wie bei einer lange Robe, nur daß nicht das Maß der Körperhöhe

gilt, sondern das Maß von der Schulter bis zum gewünschten Saum.

4. Geschnürtes Futter

Eine recht praktische Variante ist die, bei der in das Futter vorn eine Schnürung eingearbeitet ist. Bei Ausstellungssstücken sieht man das leider nur sehr selten, aber vor allem sieht man nie, wie genau das gemacht ist.

Bildbeispiel 1, Bildbeispiel 2

Schneidereitechnisch erscheint es mir am wahrscheinlichsten, daß an die Innenseite des vorderen Futters ein gedoppelter Streifen Futterstoff angesetzt wurde, und zwar einige Zentimeter von der Vorderkante entfernt oder gar an der Seitennaht - weit genug weg jedenfalls, damit der Stecker in voller Breite auf die Schnürung paßt. Man hat also vorn ein zweigeteiltes Futter: Eine Schicht, die wie in der bisherigen Anleitung das Vorderteil versteift und in Form hält, und darunter eine zweite Schicht. In die Vorderkante dieser zweiten Schicht wird eine Schürung gemacht, sehr wahrscheinlich mit einem Fischbeinstab zwischen Schürung und Vorderkante. Damit kann man die Robe vorn zuschnüren, bevor man den Stecker aufsetzt, und so vermeiden, daß der ganze Zug auf die Vorderkante des Oberstoffs wirkt und ihn so um die Stecknadeln (mit denen man die Vorderkante auf dem Stecker befstigt) herum allmählich ausleiert. Da die Schnürung vom Stecker verdeckt wird, kann sie über die Vorderkante der Robe hinausragen, aber bei den mir bekannten Beispielen tat sie das nicht oder nur minimal. Eine Schnürung "Kante auf Kante" ist es jedenfalls nicht.

5. Compère

Die Compère ist eine Art falscher

Stecker, der in der vorderen Mitte zugeknöpft wird. Das ist beim Anziehen

äußerst bequem, aber das früheste mir bekannte Beispiel ist

ein Liotard-Bild von 1753.

Compères findet man am häufigsten bei eher informellen Roben zwischen

1755 und 1770. Man macht die Compère von der Form her wie einen Stecker,

richtet aber in der vorderen Mitte einen Knopfschluß ein. Sie wird auch

nicht so sehr versteift wie ein Stecker. Die wichtigste Versteifung sollte zwischen

Vorderkante und Knöpfen/Knopflöchern liegen, damit sich die Vorderkante

nicht durch den seitlichen Zug wellt. Die Außenkanten der Compère

werden innen an das Futter genäht. Am besten macht man die eigentliche

Naht einige Zentimeter von der Vorderkante der Robe entfernt, befestigt die

Compère aber noch einmal direkt an der Kante, da die Kante sonst absteht.

Zurück zur Contouche-Hauptseite